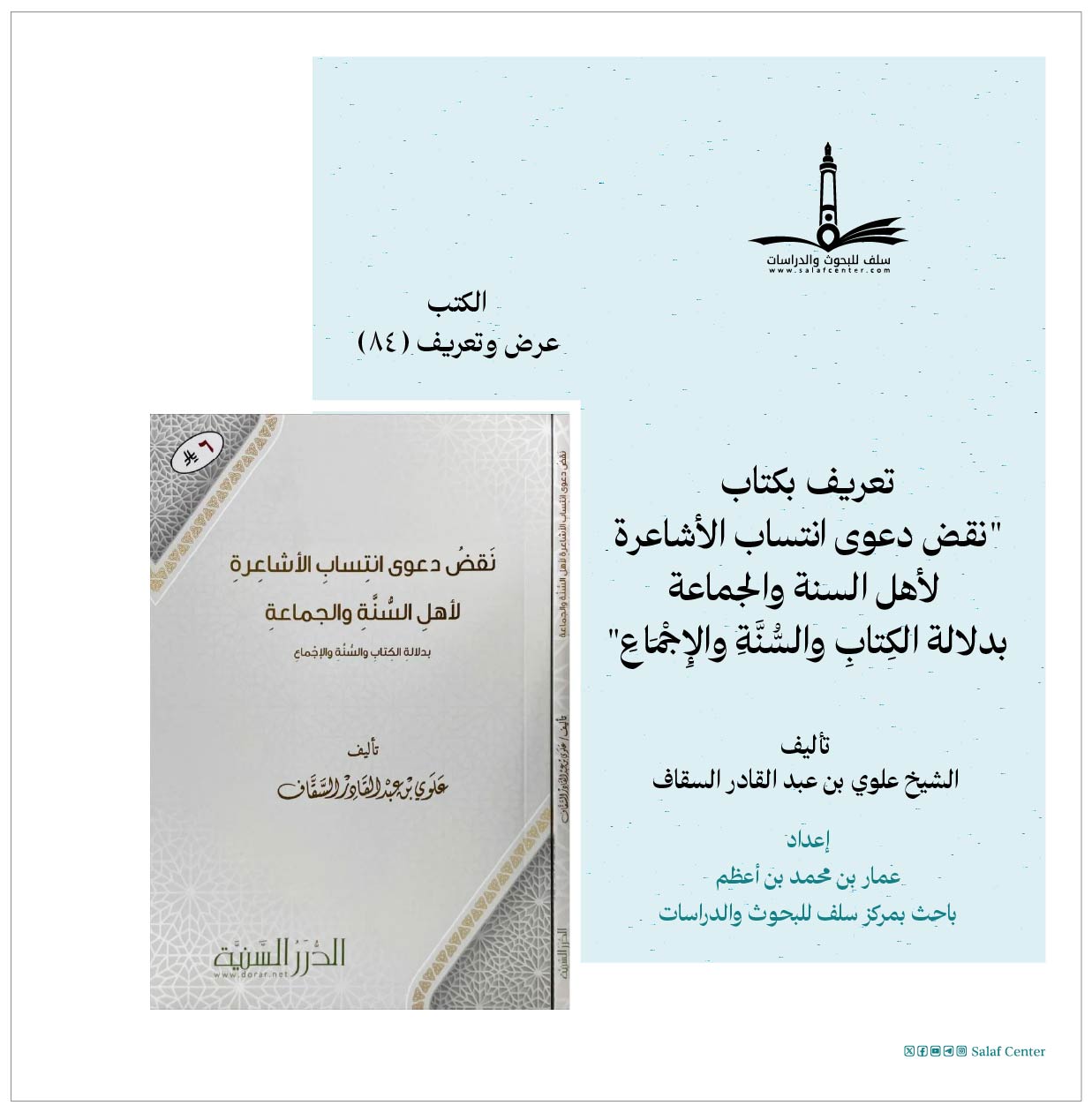

تعريف بكتاب “نقض دعوى انتساب الأشاعرة لأهل السنة والجماعة بدلالة الكِتابِ والسُّنَّةِ والإِجْمَاعِ”

للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة

المقَـدّمَـــة:

في المشهد العقدي المعاصر ارتفع صوت الطائفة الأشعرية حتى غلب في بعض الميادين، وتوسعت دائرة دعواها الانتساب إلى أهل السنة والجماعة.

وتواترُ هذه الدعوى وتكرارها أدّى إلى اضطراب في تحديد مدلول هذا اللقب لقب أهل السنة؛ حتى كاد يفقد حدَّه الفاصل بين منهج السلف ومنهج المتكلمين الذي ظلّ عبر القرون عنوانًا لمنهج السلف في التلقي والإثبات، فغدت الحدود بين العقيدة السلفية ومنهج المتكلمين غير واضحة لدى كثير من الدارسين. ومن هنا برزت الحاجة إلى دراسة علمية متجرّدة تُعيد ضبط المفهوم وتصوّب النسبة على هدى من الدليل والبرهان، سواء من الكتاب أو السنة أو الإجماع.

ولا جرم أن دعوى الانتساب لأهل السنة ليست مجردَ وسام شرفٍ لفظيّ يُنال بكثرة الأتباع أو قوة الشوكة أو كثرة المال أو علو الجاه، بل هو وصف شرعي ومنهج متكامل يستمد صدقه من موافقة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ومن ثمّ فإن النظر في دعوى الأشاعرة يستلزم محاكمةً علمية دقيقة تُعلي سلطان النص على مجرّد الجدل الفنقلي، وتزن الأقوال بميزان الوحي لا بآراء المتأخرين. فليس الخلاف هنا في مسائل فرعية أو اجتهادات جزئية، وإنما في أصول الاعتقاد الكبرى؛ كحقيقة الإيمان، وإثبات الصفات الإلهية، كالعلو والصفات الخبرية بشكل أخص كالكلام.

ومن هذا المنطلق جاء هذا الكتاب الموسوم بـ(نقض دعوى انتساب الأشاعرة لأهل السنة والجماعة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع)، لمؤلفه الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف، وهو من البحوث التي تمثل وقفةً علميةً رصينةً أمام واحدة من أكثر القضايا العقدية إثارة للجدل في الفكر الإسلامي المعاصر؛ فقد تناول المؤلف المسألة بميزانٍ أكاديمي دقيق، محكِّمًا أصول الوحي وإجماع السلف، ومعالجًا مواضع الخلاف معالجة علمية متأنية، منهاجه بيان الحق والرحمة بالخلق، وهدفه البيان لا الخصومة، والتصحيح لا التجريح.

جاء الكتاب مؤصلًا على منهج استقرائي تحليليّ، يبتدئ بتحديد المفاهيم ويُعنى بتتبع الأصول، ثم يعرض أدلة الفريقين عرضًا نزيهًا، ليخلص بعد ذلك إلى تمييز ما هو من صميم منهج أهل السنة عما أدخله المتكلمون باسم التأويل والتفويض. وقد اعتمد المؤلف في ذلك على نصوص الكتاب والسنة الثابتة، وأقوال أئمة القرون المفضلة، فكانت محاكمته للأقوال قائمة على النص والإجماع، لا على التاريخ والانتماء.

إن القيمة العلمية لهذا السِّفر لا تكمن في الرد المجرد، بل في تأصيله العميق لمعنى “أهل السنة والجماعة”، وإعادة ضبطه لمعايير الانتساب إليهم. فهو يوضح أن العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة والجماعة ليست مجرد مظلةً واسعةً يستظل بها كل من هب ودب وكل مخالفٍ لمنهج السلف في التلقي، بل هي طريق محدّد المعالم، واضح الأصول، يقوم على التسليم للنصوص وإثبات الصفات كما جاءت بلا تعطيل ولا تأويل، وبلا تكييف ولا تمثيل.

ولما كان الأمر كذلك جاء هذا العرض التعريفي سعيًا لإبراز أهمية الكتاب في ترسيخ معالم العقيدة الصحيحة، وتوضيح منهجه في النقض والتحليل، وبيان أثره في تصحيح المفهوم وإعادة بناء الوعي العقدي.

المعلومات الأولية عن الكتاب:

العنوان: نقض دعوى انتساب الأشاعرة لأهل السنة والجماعة بدلالة الكِتابِ والسُّنَّةِ والإِجْمَاعِ.

المؤلف: الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف، المشرف على مؤسسة الدرر السنية.

دار النشر: مؤسسة الدرر السنية للنشر.

تاريخ الطبعة: الطبعة الأولى عام 1447هـ – 2025م.

أهمية الكتاب:

تكمن أهمية الكتاب في عدةِ محاورَ، وذلك على النحو الآتي:

1- الأهمية المعرفية: فكُّ اللَّبس الاصطلاحيِّ وتحرير المصطلح الشرعي:

حيث يعالجُ الكتاب إشكاليةَ الخَلْطِ الاصطلاحيِّ الذي علا صوته بأخرة، فغدا مصطلحُ “أهلِ السنةِ” يُطلَقُ بالتجوُّزِ على فِرَقٍ تناقض السنة في قضايا جوهريةً وتخالف مذهبِ السلفِ أهل السنة؛ فالكتابُ يسعى إلى إبطالِ هذهِ الدعوى بتجريدِها وتفكيك عناصر هذه الدعوى، وعرضها على الكتاب والسنة وعلى أقوال السَّلفِ الصالحِ.

2- الأهمية المنهجية: صيانةُ سِياجِ مصطلح أهل السنة والجماعة:

تكمنُ الأهميةُ لهذا الكتاب في كونِهِ مشروعًا لحمايةِ المنهجية العقديةِ السلفيةِ من الالتباسِ والخلط في حقيقتها ومفهومها وخصائصها التي امتازت بها عن عامة الطوائف، فهو يكشف الحدود الفاصلة بين مذهبِ أهلِ السنة والجماعة وبين المذاهبِ الكلاميةِ التي اعتمدتْ على أصولِ الفلسفةِ وعلمِ الكلامِ في تأسيسِ قواعدِها، لا سيما في مسائلِ الصفاتِ والإيمانِ.

3- الأهمية التأسيسية: التسليم للنصِّ الشرعيِّ:

يؤكدُ الكتابُ على ضرورةِ الالتزامِ بمصادر التلقيِّ ومنهج الاستدلال، وهي الكتابُ والسُّنةُ والإجماعُ؛ فهو ينطلقُ من أنَّ هذهِ الأصولَ هي وحدها الحَكَمُ المُنصِفُ في فضِّ النزاعاتِ العقديةِ، مُنحيًا ما عداها من استدلالاتٍ عقليةٍ مجردةٍ أو قواعدَ كلاميةٍ أو أصول فلسفية ونحوها.

المشكلة البحثية:

تتمحورُ الإشكاليةُ المركزيةُ التي يعالجُها الكتاب في التعارضِ القائمِ بين دعوى الأشاعرةِ بأنهم فرقةٌ من فِرَقِ أهلِ السنةِ، وبين الحقيقةِ العقديةِ والشرعية لمصطلح أهل السنة والجماعة بحسب دلالة الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع.

ويمكن القول بأنَّ السؤالَ المحوريَّ الذي يطرحهُ الكتابُ هو: هل تتفقُ الأصولُ العقديةُ الكبرى المؤسسة للمدرسةِ الأشعريةِ في حقيقتها المجردةِ مع ما أجمعَ عليهِ السلفُ الصالحُ من الصحابةِ والتابعينَ والأئمةِ المتبوعينَ من أصول عقدية، بحيثُ يصحُّ إدخالُهم تحتَ لواءِ “أهلِ السُّنةِ والجماعةِ” بمدلولِهِ الأخصِّ والأكثرِ دقةً؟

حدود البحثِ:

يُركِّزُ البحثُ على ثلاثة من أهم أصول الافتراق الأشعري عن النهج السني، والتي تُعدُّ معيارًا للانتسابِ أو الخروجِ عن مذهبِ السلفِ. وهذه الأصول هي:

- الإيمانِ: أي: حقيقةُ الإيمانِ وعلاقةُ القولِ والعملِ بهِ.

- صفة العلوِّ والفوقية.

- صفة الكلامِ.

أهداف الكتاب:

يبدو من خلال استقراء المقدمة أن الأهدافَ التي يصبو إليها المؤلف تتجاوزُ مجردَ النقاشِ العقدي لتصِلَ إلى مقصدٍ شرعيٍّ وعلميٍّ رفيعٍ، يتلخصُ في الآتي:

- التأصيلُ الشرعيُّ: إثباتُ أنَّ عقيدةَ أهلِ السنةِ والجماعةِ بمفهومِها الحقيقيِّ هي عقيدةُ السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، وأنَّها مُسْتَمَدَّةٌ مباشرةً من الكتاب والسنة وبلا تحريفٍ أو تأويلٍ.

- التصحيحُ المفاهيميُّ: تفكيكُ الالتباسِ حولَ مصطلحِ “أهلِ السنةِ”، والتمييزُ بين الاستعمالِ العامِّ الذي قد يشملُ كلَّ من لم يكنْ رافضيًّا أو خارجيًّا، وبين الاستعمالِ الخاصِّ والدقيقِ الذي ينحصرُ في أهلِ الحديثِ والأثرِ.

- إقامةُ الحجةِ والنصح للأمة: تقديمُ البراهينِ والأدلة من نصوصِ الكتابِ والسنةِ، مقرونةً بإجماعِ السلفِ الصالحِ، لنقضِ الأقوالِ الأشعريةِ المُخالِفةِ في الأصولِ.

- السعي للوحدة ونصرةُ عقيدةِ السلفِ: الذَّوْدُ عن حمى العقيدةِ الحقة، وتبيانُها بلسانٍ بيِّنٍ وحجةٍ رصينةٍ، وإظهارُها بمظهرِ المنهجِ الأقومِ في تقريرِ مسائلِ التوحيدِ والإيمانِ.

منهج الكتاب:

يبدو أن طبيعة الموضوع اقتضت أن يزاوج المؤلف بين المنهجين الآتيين:

أ. المنهج الاستقرائي:

ويتمثلُ في استقراءِ النصوصِ الشرعيةِ من الكتابِ والسنةِ، وأقوالِ أئمةِ السلفِ إلى نهاية القرن الثاني الهجري كالإمامِ أحمدَ والبخاريِّ والشافعيِّ وغيرهم في المسائلِ الثلاثة المذكورة، ولم يورد من توفي بعد (300هـ) كالإمام الطبري مثلا؛ لأنها السنة التي ظهرت بعدها الأشعرية، وكذا استقراء أقوال أئمة الأشاعرة. والغايةُ منهُ حصرُ الأقوالِ وتحديدُ الأصولِ التي عليها مدار البحث ثم دراستها.

ومن الملاحظ حرصُ المؤلفُ على توثيقِ النقلِ عن كبارِ أئمةِ الأشاعرةِ كما يوثق النقل عن أئمة السلفِ، وحرصه على الاعتمادِ على المصادرِ الأصيلةِ في كلِّ مسألةٍ، لضمانِ الدقةِ ونفيِ التهمةِ بالتقوُّلِ أو الإجمالِ المُخِلِّ.

ب. المنهج التحليلي النقدي:

يُحلِّلُ الكتاب أقوالَ الأشاعرةِ ومُعتمداتِهم العقليةَ والكلامية بعد أن يستعرضها، ثم يُخضِعُها للنقدِ والمُحاكمةِ من خلالِ النصوصِ الشرعيةِ الثابتةِ وإجماعِ السلفِ وأقوالهم، مُبيِّنًا موطنَ الخللِ في الاستدلالِ أو التأويلِ؛ فالمعيار عنده هو النص وفهم السلف.

مضمون الكتاب:

اشتمل هذا الكتاب على مقدمة وثلاثة فصول -ناقش فيها أهم المسائل العقدية التي تُمثِّلُ ركائزَ الخلافِ بين المدرستينِ- وخاتمة.

المقدمة: وقد أفصح فيها عن مشكلة البحث وهدفه وأهميته ومنهجه وإن لم يصرح بهذه التسميات إلا أنها كامنة جلية في مقدمة الكتاب.

الفصل الأول: مسألة الإيمان:

هذا الفصل من الفصول الفارقة المبينة عن التباين بين مذهب السلف ومنهج الأشاعرة. فإن مسألة الإيمان ليست مسألة فرعية بل هي من مسائل العقيدة الأساسية؛ فبالإيمان تحصل النجاة والفلاح في الدارين وتظهر علاقة الإنسان بالتكليف الشرعي، وهي من المسائل التي خالفت فيها المدرسة الكلامية أهل السنة والجماعة فأحدث فروقا منهجية عميقة.

يتناول هذا الفصل مسألة الإيمان بتحليل دقيق واستقراء شامل في المحاور الثلاثة الآتية:

المحور الأول: أقوال علماء الأشاعرة وأئمتهم في مسألة الإيمان:

يبدأ المؤلف برصد أقوال الأشاعرة وتأصيل معتمدهم، موضحا أن الأشاعرة في جملتهم يرون أن الإيمان هو التصديق بالقلب، وهذا التعريف يؤدي إلى إخراج جزأين أساسيين من ماهية الإيمان وحقيقته، وهما:

- القول: فهو لديهم شرط لإجراء أحكام الإسلام في الدنيا، لكنه ليس جزءا داخلا في حقيقة الإيمان.

- العمل (أعمال الجوارح): فالعمل عندهم لا يعتبر جزءا من الإيمان ولا داخلا في ماهيته، بل هو ثمرة له أو شرط لكماله؛ وهذا المنهج في التصوير يعد امتدادا لمنهج المرجئة الفقهاء (مرجئة الفقهاء). ويكشف الكتاب هنا عن التناقض البين بين هذا التأصيل وبين النصوص الشرعية القاضية باقتران الإيمان بالأعمال.

المحور الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على أن الإيمان قول وعمل:

ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى المحاكمة إلى الوحي والنص القاطع، مستخدما المنهج الاستقرائي الذي لا يقبل التأويل العقلي المجرد. وفي هذا المبحث تقام الحجة بدلالة الأصول الثلاثة:

- أدلة الكتاب: ففيه استعراض لآيات كثيرة تقرن الإيمان بالعمل الصالح، وتجعل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، مما يدل على أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كذلك آيات التهديد والوعيد لمن ترك أعمالا معينة، مما يؤكد أن الإيمان يتضمن العمل بالجوارح.

- أدلة السنة: ساق هنا الأحاديث النبوية التي تنص على أن العمل من الإيمان؛ كحديث شعب الإيمان، مما يجعل الإيمان جامعا لأعمال القلوب والأقوال والجوارح ونحوها.

- دلالة الإجماع: بين المؤلف أن علماء السلف وأئمة الدين قد أجمعوا قبل ظهور المقالات الكلامية على تعريف الإيمان بأنه: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالأركان، ولم يكن هناك خلاف في اقتران الأعمال بحقيقة الإيمان.

المحور الثالث: أقوال أئمة السلف في أن الإيمان قول وعمل:

ليكون البحث متكامل الأركان في إثبات المذهب السلفي أفرد المؤلف مبحثا خاصا لتوثيق نقولات صريحة وقاطعة عن أئمة السلف المتبوعين للتأكيد على أن هذا القول ليس اجتهادا متأخرا، بل هو العقيدة الحقة بسند صحيح إلى الصحابة. وقد جاء المؤلف بالتوثيق عن أقوال أئمة الأثر مثل: الإمام مالك، والإمام ابن جريج، والإمام الفضيل بن عياض.

ويخلص المؤلف في نهاية هذا الفصل إلى أن مخالفة الأشاعرة لأهل السنة في حقيقة الإيمان هي مخالفة في أصل عقدي جوهري، وأن موافقتهم لأقوال المرجئة المستمدة من الجهمية في هذا الباب تقضي بعدم صحة اندراجهم ضمن المصطلح -محل الدراسة- مصطلح أهل السنة والجماعة.

الفصل الثاني: مسألة علو الله تعالى وفوقيته:

يعد هذا الفصل محورا أساسيا ونقطة ارتكاز للخلاف بين منهج السلف ومنهج المتكلمين، خاصة فيما يتعلق بصفات الذات الإلهية. فمسألة علو الله وفوقيته على خلقه هي من أهم المسائل التي خالف فيها الجهمية أهل السنة منذ القدم، ومن هنا يستعرض الكتاب الموقف الأشعري ويبين مخالفته للموقف السني ومذهب السلف القائم على التسليم للوحي والإثبات للصفات من خلال المحاور الثلاثة التالية:

المحور الأول: أقوال علماء الأشاعرة ومعتمدهم في مسألة العلو:

بين المؤلف أن الأشاعرة اتبعوا مسلك التأويل غالبا أو التفويض في صفات العلو؛ فقد قادهم اعتمادهم على قاعدة التنزيه العقلي (المستمدة من علم الكلام) إلى رفض المعنى الظاهر للنصوص الدالة على العلو والفوقية الحقيقية، خوفا من التجسيم أو التشبيه أو القول بـالتحيز أو إثبات الجهة.

يخلص الكتاب إلى أن الأشاعرة نفوا وأولوا صفة العلو الحقيقي، مقررين أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا في جهة. وهذا النفي يخرج بالصفة عن الدلالة النصية المتواترة الواضحة، وعما كان عليه أهل السنة والجماعة.

المحور الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على إثبات العلو والفوقية:

يقدم هذا المبحث الدلائل النصية على إثبات علو الله وفوقيته على خلقه علوًّا ذاتيًّا يليق به بلا تكييف ولا تمثيل.

- أدلة الكتاب: استقراء لآيات العلو والاستواء على العرش نحو: {الرحمن على العرش استوى}، وآيات الفوقية: {وهو القاهر فوق عباده}، وآيات الصعود إليه: {إليه يصعد الكلم الطيب}، وآيات التنزيل منه التي تقطع بأنَّه سبحانه فوق العرش بائن من خلقه.

- أدلة السنة: ذكر الأحاديث الصحيحة التي تثبت العلو بأشكال متعددة، كـحديث الجارية وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لها: (أين الله؟) وإشارتها إلى السماء وغيرها.

- دلالة الإجماع: إثبات إجماع السلف على إجراء نصوص الصفات على ظاهرها اللائق بجلال الله، واتفاقهم على رفض التأويلات الكلامية، خاصة في قضية العلو التي انعقد عليها اتفاق أهل السنة قبل نشأة المذاهب الكلامية كنص الإمام الأوزاعي وابن راهويه والدارمي.

المحور الثالث: أقوال أئمة السلف في إثبات العلو والرد على نفاته:

يستعرض المؤلف في هذا الجزء نصوصا وعبارات قوية وصريحة لكبار الأئمة لتأكيد موقف السلف، ومنهم الإمام مالك بن أنس وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم.

وهكذا يبين هذا التوثيق أن الأشاعرة في نفيهم لصفة العلو الذاتي خالفوا مذهب السلف الصريح في هذا الأصل العظيم، مما يقطع ويؤكد الفرق والاختلاف الجوهري بينهم وبين أهل السنة والجماعة.

الفصل الثالث: مسألة كلام الله والقرآن:

يشكل هذا الفصل الأصل الثالث المهم في التفريق بين عقيدة الأشاعرة وبين عقيدة السلف المناقضة لمناهج المتكلمين عموما، وهو موضوع كلام الله تعالى وصفته الأزلية. وقد انبنت هذه المسألة على خلاف عميق مؤديًا إلى حدوث فروق جوهرية بين الإثبات الذي ورد به النص والتأويل الذي أورثه علم الكلام.

ويتناول هذا الفصل نقض قول الأشاعرة في صفة الكلام من خلال المحاور التالية:

المحور الأول: أقوال علماء الأشاعرة وأصولهم في صفة الكلام:

يبين المؤلف أن المدرسة الأشعرية وإن أثبتت صفة الكلام لله تعالى، إلا أنها فرقت بين مفهوم الكلام الذي يعنيه السلف والكلام الذي أثبتوه. وأصل مذهبهم في هذا هو القول بـالكلام النفسي، وهو عبارة عن معنى واحد قائم بذات الله تعالى، أزلي لا يتجدد، منزه عن الحروف والأصوات والتقدم والتأخر. وهذا التأصيل يؤدي إلى أن كلام الله الذي بين أيدينا مخلوق في معناه اللفظي، وإن لم يصرحوا بهذه الكلمة مباشرة، لكنه لازم قولهم.

المحور الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على أن القرآن كلام الله حقيقة بحرف وصوت:

يقدم الكتاب الدلائل النصية المحكمة لتقرير مذهب السلف، وهو أن الله تعالى يتكلم بما شاء ومتى شاء، وأن صفة الكلام صفة فعلية تثبت له حقيقة، وأن القرآن كله كلام الله غير مخلوق، حرفه ومعناه:

- أدلة الكتاب: الآيات الدالة على أن الكلام صفة تتعلق بالمشيئة والاختيار، وأن الله نادى وتكلم حقيقة كقوله تعالى: {وكلم الله موسى تكليما}، والآيات التي تدل على سماع المشركين لكلامه: {حتى يسمع كلام الله}، مما يؤكد أنه حرف وصوت لا يماثل كلام المخلوقين، والآيات الدالة على التفريق بين كلام المنافقين واختلاف ألفاظهم عما في قلوبهم.

- أدلة السنة: الأحاديث الدالة على التفريق بين الكلام النفسي وأن العبد لا يحاسب عليه بعكس الكلام الملفوظ، وحديث أن الله يتكلم بالوحي عند حدوث الأمر، وكمَا في أحاديث النداء يوم القيامة، مما ينفي كونها معنى أزليًّا صامتا واحدا.

- دلالة الإجماع: إجماع السلف الصالح على تبديع القائلين بخلق القرآن، ونصهم على أن كلام الله تعالى ليس مخلوقا، وليس مجرد حكاية، وهو الموقف الذي استقر عليه أهل السنة للتميّز عن الجهمية والمعتزلة، ونص عليه السجزي وقوام السنة.

المحور الثالث: أقوال أئمة السلف في نقض عقيدة الكلام النفسي:

يسلط الكتاب الضوء على موقف أئمة الدين الذين واجهوا هذه المقالة منذ بداية ظهورها بعد فتنة خلق القرآن، مثبتا أن مذهب الكلام النفسي يعدّ بابا للتعطيل الباطني لصفة الكلام. يشمل التوثيق أقوالا تبين:

- الرد على الأصل الذي بنت عليه الأشاعرة قولهم في الكلام، وتبيين بطلانه بالنظر والنص.

- موقف الإمام أحمد وأئمة الحديث في أن كلام الله لا يفارقه الحرف والصوت، بما يليق بجلاله، وإلا لم يكن كلاما حقيقيا.

وينتهي المؤلف إلى أن قول الأشعرية بالكلام النفسي جعلهم يخرجون عن أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون أن القرآن بحرفه ومعناه كلام الله غير مخلوق.

ثم ألحقه بملحق تكميلي أورد فيه نصوص الأئمة من القرن الرابع وما بعده (300هـ) إلى منتصف السابع (650هـ) تعضيدا لما سبق مع أنه ليس على شرط الكتاب، وجاء في سبع صفحات فقط.

مميزات الكتاب:

يتميز الكتاب بعدة جوانب منهجية وعلمية، منها:

– قوة الاستدلال بالنص: الاعتماد المباشر والمكثف على نصوص الكتاب والسنة الصحيحة كمرجعية عليا في فض النزاع العقدي.

– المنهجية التوثيقية: الحرص على توثيق الأقوال من مصادرها الأصيلة سواء لأئمة السلف أو لعلماء المدرسة الأشعرية.

– التركيز على الأصول: اقتصار الكتاب على ثلاث قضايا جوهرية محورية (الإيمان، العلو، الكلام) التي تشكل عصب الخلاف العقدي.

– الصرامة في التعريف: الوضوح التام والصرامة في تحديد معنى مصطلح “أهل السنة والجماعة” بمدلوله الأخص عند أهل الأثر.

– نقد لوازم الأقوال: عدم الاكتفاء بنقد تصريحات الأشاعرة، بل تجاوز ذلك إلى نقد اللوازم العقدية المترتبة على أصولهم الكلامية.

– الأسلوب الرصين: استخدام لغة رصينة بعيدة عن العبارات الانفعالية أو السجالات الكلامية الضعيفة.

– تأكيد الإجماع السلفي: إبراز الإجماع العملي لأئمة القرون الثلاثة الأولى كدليل قاطع على بطلان الأقوال المخالفة.

– المعالجة المباشرة: معالجة الإشكالية المطروحة في العنوان بشكل مباشر دون إطالة.

مقترحات إضافية:

إضافة قسم بعد التمهيد يُعنى بتفصيل الفروق المنهجية بين منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة خصوصًا والمتكلمين عمومًا، وذلك لما لهذا الجانب من أثرٍ مباشرٍ في ضبط مسار التحول العقدي وتفسير نتائجه.

ويتناول هذا القسم المقترح قواعدَ التلقي ومصادر الاستدلال لدى كل اتجاه، مع بيان موقف كل منهم من النص الشرعي والتسليم له، وكذلك توضيح مدى تأثر المتكلمين بعلم الكلام والمنطق والفلسفة، واعتمادهم عليها في بناء تصوراتهم العقدية، في مقابل اعتماد أهل السنة على النقل الموثوق والعقل المنضبط به.

إن تضمين هذا التفصيل المنهجي يعمّق التحليل ويمنح القارئ تصورًا أوضح للفوارق الجوهرية التي تميّز الاتجاهات العقدية، مما يسهم في رفع القيمة العلمية للكتاب ويزيد من تماسكه المنهجي.

الخاتمة:

بين المؤلف أن هذا الكتاب لا يدعو إلى الصدام، بل هو دعوة لتمييز الأصول والتأمل في الدليل، وللعودة إلى الوحي وإلى المحجة البيضاء التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والنتيجة النهائية التي يرسيها الكتاب هي أن لقب “أهل السنة والجماعة” بمدلوله الدقيق والمحصور في أهل الحديث والأثر لا يشمل المدرسة الأشعرية في هذه الأصول الكبرى التي تمثل فوارق جوهرية في بناء العقيدة والإيمان. فليست العبرة بشعارات المنتسبين، بل بصحة المعتقد وثبوته بالدليل.

والحمد لله رب العالمين.